ニューヨーク、5番街。ティファニー、ブルガリ、ルイ・ヴィトンといった伝統的ラグジュアリーブランドが覇権を競うこの世界最高峰の商業ストリートに、ひときわ静かな、しかし圧倒的な知的存在感を放つ店舗がある。Dyson Demo Store | Fifth Avenue。

外観はミニマルな黒とガラス。一見すると、近隣の華美な装飾とは一線を画す。だが、一歩足を踏み入れると、そこは「家電量販店」の対極にある、まるで「テクノロジーの美術館」あるいは「未来の研究所(ラボ)」とでも言うべき空間が広がっている。

掃除機、空気清浄機、照明、そして美容機器。一つひとつの製品が、単なる“モノ”としてではなく、その背景にある工学的な哲学と、それがもたらす生活の変化を五感で“体験”するための装置として再構築されている。

私はこの空間で、製品のデモンストレーションを受けるうちに、これが単なる高度なリテール(小売)戦略ではないことを確信した。これは、Dysonが「テクノロジー」と「ラグジュアリー」という二律背反に見える概念をいかにして融合させ、次世代のブランド体験(Brand Experience)を定義しようとしているかの壮大な実験である。

本稿では、5番街での現地体験を起点に、Dysonが空間設計、ヒューマン・インターフェース、そして(目に見えない)データ活用をいかに統合し、AI時代における「人間の感性」の価値を再定義しているのかを深く考察する。

それは「スペックマーケティング」の終焉と、「知覚マーケティング」の勃興を告げるものだ。Dysonが示す「科学するラグジュアリー」とは何か。それは、来るべき「感性資本主義」の時代において、日本企業を含む我々がいかに顧客と向き合うべきかを示す、重要な未来像である。

第1章:現地体験の具体的描写(感情UIの分析)

店の扉を開けた瞬間、まず意識させられるのは「空気の密度」である。それは単なる比喩ではない。店外の喧騒、雑多な匂い、そして5番街の湿気を含んだ空気が、エアブレード技術によって物理的に遮断され、店内の空気は完全にコントロールされている。

嗅覚と聴覚のUI:静寂と無臭のデザイン

まず、香りは意図的に「無臭」に設計されている。これは「クリーンテクノロジー」というDysonの核となるアイデンティティを、顧客の嗅覚に直接インプットする戦略である。香りで空間を演出するラグジュアリーブランドが多い中、あえて「何もない」ことを価値とする。これはPurifier(空気清浄機)シリーズの存在意義そのものを、空間全体で体現しているのだ。

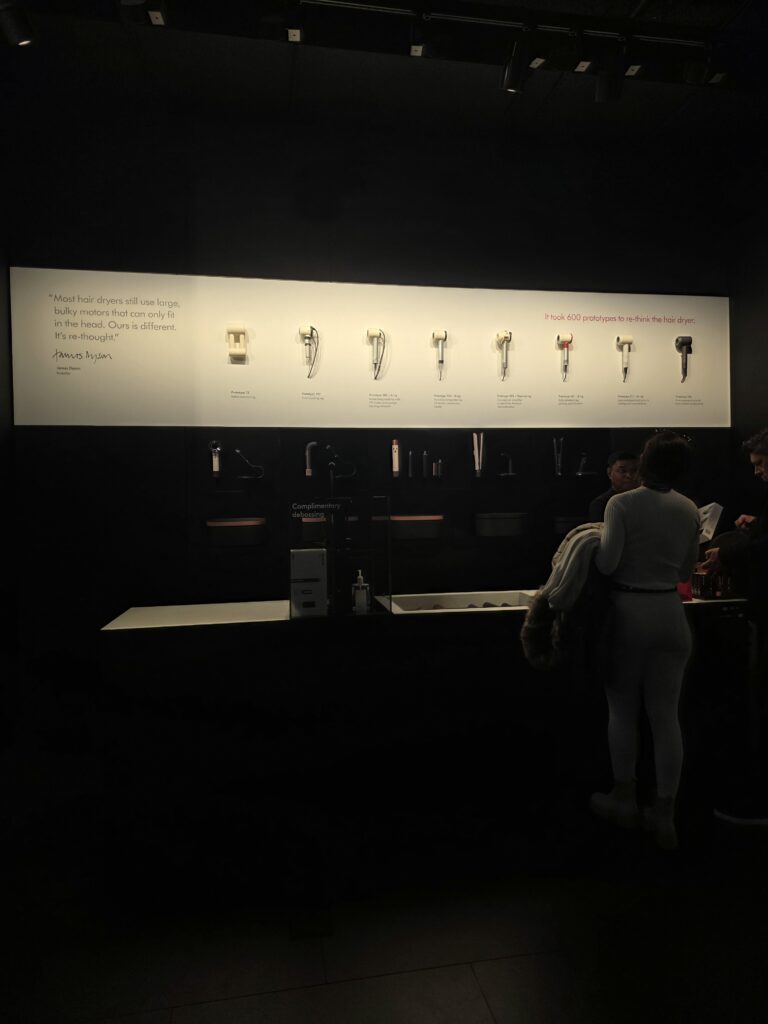

音響も同様だ。BGMは控えめな電子音、あるいはほとんど意識されないレベルに抑えられている。主役は「製品の作動音」だ。V15掃除機の高周波でありながら不快ではないモーター音、Supersonicヘアドライヤーの制御された風切り音。Dysonは自社の製品が出す「音」すらもデザインの一部であり、ブランドの技術力を示すUIであると定義している。

視覚と触覚のUI:光と導線の設計

照明は劇的だ。天井全体を均一に照らすのではなく、美術館が彫刻を照らすかのように、各製品の展示台(デモステーション)にスポットライトが集中している。周辺の照度は意図的に落とされ、顧客の視線は自然と光の当たる製品へと誘導される。

入口で迎えるのはSolarcycle Morphライトだ。この照明は、単に明るいのではない。顧客が訪れた時間帯の自然光をシミュレートし、色温度を自動で変化させる。朝に訪れれば清々しい白色光、夕方に訪れれば温かみのある電球色。顧客は無意識のうちに「自分の生活リズムに寄り添うテクノロジー」を体感する。

顧客導線は、生活シーンの文脈に沿って巧みに設計されている。リビング(照明、空気清浄機)からユーティリティ(掃除機)、そして最もパーソナルな空間であるバスルーム(ヘアケア)へと、自然に移動するように構成されている。

パーソナライズの核心:ヘアケアゾーンの体験

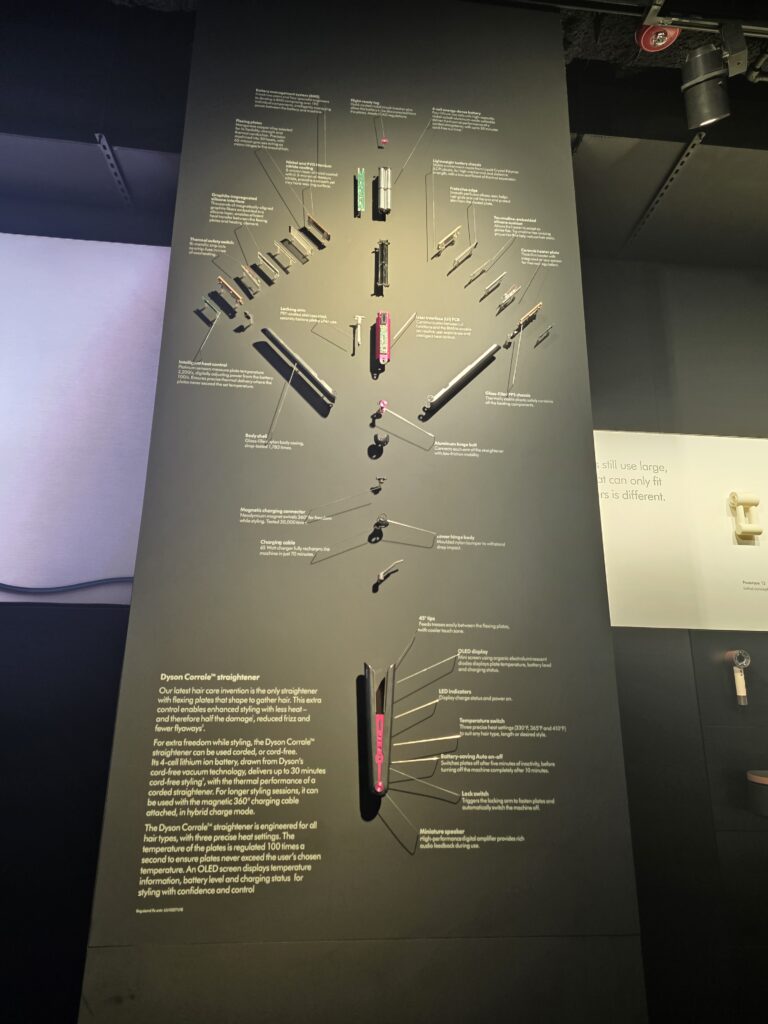

この店舗のUXデザインの頂点が、奥に位置するヘアケアゾーンだ。 ここでは、単なる製品の陳列は行われない。鏡面仕上げのカウンターに、Supersonic(ドライヤー)、Airwrap(スタイラー)、Corrale(ストレートアイロン)の実機が並ぶ。

私が体験したプロセスはこうだ。 まず、専門スタッフ(Dyson Stylist)が、マニュアル的な挨拶ではなく「あなたの髪質について教えていただけますか?」と対話を始める。単なる客ではない、「研究対象」として尊重される感覚だ。

次に、私の髪(細く、やや乾燥気味)を実際に触れ、マイクロスコープで頭皮の状態まで確認する。「あなたは熱によるダメージを受けやすい髪質ですね」と事実を特定した後、「Dysonのインテリジェント・ヒートコントロールは、毎秒40回以上温度を測定し、熱しすぎを防ぎます」と説明が続く。

ここで重要なのは、彼らが「機能」を説明しているのではなく、「私の髪質(という課題)」に対する「Dysonの工学的解決策(ソリューション)」を提示している点だ。

そして、Airwrapの実演。アタッチメントの選択理由(細い髪にはこの細さのカーラーが適切)、風の温度設定(高すぎない温度)が、すべて「私の髪質」を起点にパーソナライズされる。鏡越しに見る自分の髪が、熱ダメージの不安なく美しくスタイリングされていくプロセス。

感情曲線の分析:発見から自己肯定へ

この一連の体験は、顧客の感情曲線を緻密に設計している。

- 発見(Discovery): V15 Detectのレーザー光が、目に見えなかったホコリを可視化する瞬間。「こんなに汚れていたのか」という小さなショックと、「それを見つけることができた」という知的快楽。

- 自分ごと化(Personalization): ヘアケアゾーンでの対話。「私の髪質」という固有の課題が、テクノロジーによって解決されるプロセス。

- 承認(Validation): スタイリングが完了し、鏡の中の自分を見る。熱ダメージの不安から解放され、健康的で美しい髪(結果)を手に入れたという感覚。

Dyson 5th Avenueが提供しているのは、モノではなく「自己肯定感を得るプロセス」である。テクノロジーを理解し、それを使いこなし、自分自身をアップデートできたという知的な満足感。これこそがDysonの「感情UI」の核心である。

第2章:UX設計とブランド戦略の狙い

Dyson 5th Avenueの空間設計と接客フローは、一見するとApple Storeのそれに近いように見える。しかし、その根底にある哲学と戦略的意図は、似て非なるものだ。

「スペック」から「知覚」への転換

従来のアメリカ型家電店(例:BestBuy)や、かつての日本型家電量販店を思い出してほしい。そこにあるのは「スペックの羅列」だ。掃除機なら「吸引力〇〇ワット」、ドライヤーなら「風量〇〇立法メートル/分」。価格と機能一覧表(スペックシート)を比較し、最も合理的な選択をすることが顧客に求められていた。これは「理性のマーケティング」である。

Dysonは、この土俵で戦うことを完全に放棄した。 V15の展示は、吸引力の数値を壁に掲示するのではない。床に撒かれたデモ用のゴミ(微細な粒子)をレーザー光で「可視化」し、それを吸い込む「結果」を見せる。 Supersonicの展示も、風量の数値ではなく、風が一点に集中せず「均一に分散する」様子をスモークマシンで視覚化する。

彼らの戦略は「スペックマーケティング」から「知覚マーケティング」への完全な移行だ。 製品が優れていることを数値で「説明(Tell)」するのではなく、顧客の五感(視覚、聴覚、触覚)を通じて「体験(Show)」させる。顧客は「この掃除機は〇〇ワットだから凄い」と理解するのではなく、「目に見えなかったホコリが見える、これは凄い」と直感的に「知覚」する。

「テクノロジーをラグジュアリー化する」という野心

この「知覚マーケティング」の狙いは、単なる販売促進ではない。Dysonというブランドを「テクノロジー・カンパニー」から「テクノロジー・ラグジュアリー・ブランド」へと昇華させることにある。

ラグジュアリーの定義とは何か。それは価格の高さではなく、「機能が感性に奉仕すること」そして「代替不可能な哲学を持つこと」である。

Dysonの空間は、その哲学、すなわち創業者ジェームズ・ダイソンが掲げる「Frustration(不快)の解決」という工学的執念を、五感全体で再翻訳する舞台装置となっている。 店舗全体で感じるのは、“機械が人間に無理を強いる”のではなく、“機械が人間の感性や生活に合わせてインテリジェントに変化する”という未来像だ。

Apple Storeが提供する価値が、シームレスなOSと洗練されたUIによる「デジタルな快適さ(Digital Comfort)」であるとすれば、Dysonが提供する価値は、工学的な美しさと物理法則に根差した「フィジカルな美学(Physical Aesthetics)」である。 顧客にとってDysonは、もはや「便利な家電」ではなく、「自分の感性を拡張し、生活の質を向上させるための投資対象」として認識される。これが「Engineering Luxury(工学的ラグジュアリー)」という、Dyson独自のブランド戦略の核心である。

第3章:観察知とデータ活用(AI的構造)

Dyson 5th Avenueの店舗内には、顧客の行動を監視する露骨なカメラや、接客を強要するAIサイネージは存在しない。しかし、注意深く観察すると、この空間全体が、極めて高度な「データ収集・学習システム」として機能していることがわかる。それは、AIを使っていなくても「AI的」な強化学習ループが回っている構造だ。

「観察知」の収集プロセス

スタッフ(Dyson Expert)の動きは、単なる接客ではない。彼らは「生きたセンサー」として機能している。 私がV15のデモ機に触れていると、スタッフはすぐには近づいてこない。まず数秒間、私の行動を観察している。 「どの角度から製品を見ているか?」 「どの機能(レーザーか、液晶ディスプレイか)に興味を示しているか?」 「どのデモ用ゴミ(髪の毛か、微細な塵か)で試しているか?」

これらの「非数値データ(Qualitative Data)」を瞬時に分析し、彼らは「仮説」を立てる。「この顧客は、微細なホコリへの関心が高いようだ」と。 そして、彼らが発する最初の一言は「レーザーが見えないホコリを可視化するのがお分かりになりますか?」という、仮説に基づいたものになる。

これは、マニュアル化された接客とは対極にある。 顧客の行動(Input)→スタッフの観察・仮説(Process)→最適化されたアプローチ(Output)というループが、リアルタイムで回っている。

「AI的」強化学習ループの正体

この構造は、AI、特に強化学習(Reinforcement Learning)のモデルと酷似している。

- 観察(Observe): 顧客の行動、表情、滞在時間、会話の断片をスタッフが(センサーとして)収集する。

- 仮説(Hypothesize): 収集したデータに基づき、「顧客の潜在的ニーズ(不快)」は何かを推察する。

- 実行(Act): 仮説に基づき、最適なデモンストレーションや説明(=ソリューション)を実行する。

- フィードバック(Feedback): 実行に対する顧客の反応(驚き、納得、あるいは無関心)を観測する。

- 学習(Learn): 反応が良ければ(=報酬)、そのアプローチを強化する。反応が悪ければ(=罰)、アプローチを即座に修正する。

このループが、店舗内の至る所で、スタッフ一人ひとりによって高速で回転している。 明示的なAIシステム(例:顔認識カメラによる動線分析)がバックエンドで動いている可能性も高いが、Dysonの真の強みは、そのデータを解釈し、フロントエンドで「人間的な知性」として実行できるスタッフの存在である。

店舗のバックヤードでは、恐らく朝礼や終礼で「今日はV15のレーザー機能に驚く顧客が多かった」「Airwrapのこのアタッチメントの使い方の質問が集中した」といった「観察知」が共有され、店舗全体の「知性」が日々アップデートされていると推察される。 AIは「推奨」や「効率化」のためだけに使われるのではなく、人間の「観察眼」と「仮説構築能力」を高めるための学習ツールとして使われている。これがDysonの「Human-in-the-loop」構造の原型である。

第4章:SNS/UGCとの連携(共創モデル)

Dyson 5th Avenueの空間設計は、そのすべてが意図的に「撮影可能(Photogenic)」に作られている。これは単なる「インスタ映え」を狙った表面的なものではなく、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)をブランドの資産として戦略的に活用する「共創モデル」の一環である。

「撮らせる」ための緻密な空間設計

ヘアケアゾーンの設計は、その典型だ。 鏡面カウンターは、製品と自分の顔が同時に美しくフレームに収まるように角度が計算されている。照明は、肌の色を健康的に見せつつ、Airwrapで巻かれた髪の「天使の輪(ツヤ)」が最も際立つ色温度と光量に調整されている。 黒を基調としたミニマルな壁面は、カラフルなSupersonicやAirwrapの限定色(例:ヴィンカブルー&ローズ)を際立たせる完璧な背景となる。

顧客は、デモンストレーションで美しくなった自分の髪を、思わずスマートフォンで撮影する。その行為は、Dysonによって設計された「体験のクライマックス」の一部だ。

UGCは「広告」ではなく「リサーチ」である

Dysonの戦略が巧みなのは、このUGCを単なる「無料の広告・拡散手段」として捉えていない点にある。UGCは、彼らにとって貴重な「リアルタイムUX調査データ」として機能している。

例えば、InstagramやTikTokに投稿された無数のAirwrapの動画。DysonのR&D部門やマーケティング部門は、これらを徹底的に分析しているはずだ。

- 想定外のユースケース発見: 「アジア系の黒髪・直毛のユーザーが、我々が想定していなかったアタッチメントの使い方で、見事なカールを作っている」

- 潜在的な不満(不快)の特定: 「多くのユーザーが、スタイラーの持ち替え(左右のカール)で戸惑っている動画が散見される」→(これが次世代モデルでの双方向回転バレルの開発に繋がった可能性は高い)

- グローバルな美意識のトレンド把握: 「ニューヨークのZ世代は大胆なウェーブを、東京のミレニアル世代はナチュラルな内巻きを好む」

従来の市場調査やフォーカスグループインタビューでは決して得られない、膨大かつ「生の」体験ログが、UGCとして日々生成され続けている。 つまり、UGCは「広告」ではなく「リサーチ」なのだ。顧客は、SNSに投稿することで無意識のうちにDysonの「共創者」となり、製品とUXの改善プロセスに参加している。 店舗体験がUGCを誘発し、そのUGCが次の製品開発や店舗体験の改善にフィードバックされる。この「共創のループ」こそが、Dysonのイノベーションを支える強力なエコシステムとなっている。

第5章:AIと人間の協働モデル(Human-in-the-loop UX)

Dyson 5th Avenueの体験を分析すると、AIと人間の役割分担に関する極めて明確な哲学が見えてくる。それは、AIが“主役”ではなく、人間の能力を最大限に引き出すための“共演者”あるいは“触媒”であるということだ。

バックエンドのAI、フロントエンドの人間

Dysonの店舗運営において、AIが担う領域は恐らく「バックエンド」の最適化である。

- 在庫管理と需要予測: グローバルな販売データ、天候データ、地域のイベント情報(例:5番街でのパレード)、SNSトレンドをAIが分析し、どの製品のどのカラーを、この店舗に何台配備すべきかを最適化する。

- 顧客行動のトラッキング(推察): 店舗内のセンサーやカメラ(もしあるとすれば)が、顧客の滞在時間、デモ機の稼働回数、混雑する時間帯といった「マクロな行動データ」を収集・分析する。

これらは「効率化」と「パターン認識」の領域であり、AIが最も得意とする分野だ。 しかし、Dysonは決して「フロントエンド」の接客をAIやロボットに委ねようとはしない。

人間の役割:「感性」と「判断」

フロントエンド、すなわち顧客と直接向き合う場面で、人間(Dyson Expert)が担う役割は、AIには代替不可能な二つの領域に集約される。

- 「感性」の領域(触覚、共感): ヘアケアブースのスタッフが、私の髪に触れる。その「触感」を通じて、AIのセンサーでは測定不能な「髪の乾燥度」「弾力性」といったアナログな情報を瞬時に読み取る。そして「熱ダメージを心配されていますよね」と、私の「不安」に共感する。これは現時点のAIには不可能な、高度なヒューマン・センシング(人間による感知)である。

- 「判断」の領域(異常値の発見): AIは過去のデータ(パターン)に基づいて「最適な解」を推奨することはできる。しかし、目の前の顧客が、過去のどのパターンにも当てはまらない「異常値(アノマリー)」である場合、AIは機能不全に陥る。 例えば、極端に特殊な髪質を持つ顧客や、製品の工学的構造そのものについてマニアックな質問をする顧客。このような「例外的な状況」においてこそ、訓練された人間の「判断」と「知識」が価値を発揮する。

Human-in-the-loop UXの完成形

Dysonのモデルは、まさに「Human-in-the-loop UX(人間がループに介在するUX)」である。 バックエンドでAIが膨大なデータを処理して「標準的なパターン」を学習・推奨し、フロントエンドで人間が「感性」と「判断」を駆使して「例外的な状況(異常値)」に対応し、最終的なUXの品質を担保する。

店舗というアナログ空間が、AI時代の「人間の判断精度を高めるための訓練装置」として機能しているのだ。 AI時代の「人間が介在する価値」とは、効率化やパターン認識ではなく、AIが処理できない「感性の領域」と「判断の領域」を担うことである。Dysonの接客は、機械的な説明ではなく、この人間的な価値を最大化する“共創的な対話”へと昇華されている。

第6章:グローバルトレンドと競合比較

Dysonが5番街で展開するこの高度なUX戦略は、単独で存在しているわけではない。それは、現在の消費社会を席巻する二つの大きなグローバルトレンド——「Emotion Economy(感情経済)」と「Z世代の消費行動」——に対する、Dyson流の戦略的応答として位置づけることができる。

トレンド接続①:Emotion Economy(感情経済)への応答

現代の消費者は、製品の「機能(Function)」だけでは満足しない。機能はコモディティ化し、すぐに模倣されるからだ。彼らが求めているのは、その製品やブランドを通じて得られる「感情(Emotion)」、すなわち自己投影可能なストーリーや、ポジティブな自己認識である。

- **Fenty Beauty(リアーナのコスメブランド)**は、「多様性(Inclusivity)」という感情を提供した。40色以上のファンデーション展開は、「すべての肌の色は美しい」という強烈なメッセージとなり、従来のコスメブランドが見過ごしてきた層の熱狂的な支持を得た。

- **Sephora(コスメ専門チェーン)**は、デジタル技術(例:Color IQによる肌色診断)を駆使し、「体験型パーソナライゼーション(Experiential Personalization)」を提供した。「自分にぴったりのものを見つける楽しさ」という感情を売っている。

Dysonは、このEmotion Economyの戦場で、彼らとは異なる武器で戦っている。 Fentyが「共感」を、Sephoraが「発見の楽しさ」を提供するのに対し、Dysonが提供するのは「知的満足感(Intellectual Satisfaction)」と「合理の美(Rational Beauty)」である。 Dysonの製品を所有し、体験することは、「私はテクノロジーを理解し、合理的かつ美的な選択ができる人間である」という自己認識(=感情)をもたらす。これは「理性のラグジュアリー」とも呼ぶべき、独自のポジションだ。

トレンド接続②:Z世代の消費行動

Z世代の消費行動は、「タイパ(タイムパフォーマンス)」や「スペパ(スペースパフォーマンス)」に象徴される合理性と、UGC(SNSでの見え方)を重視する感性の二面性を持つ。 Dysonの製品戦略は、この二面性に見事に対応している。 Airwrapは、ドライヤーとスタイラーを兼ねることで「スタイリング時間の短縮(タイパ)」を実現し、V15は掃除機と「ゴミの可視化」というエンターテイメントを兼ねる。 そして、その体験自体が(第4章で述べたように)UGCとしてSNSで共有する価値を持つ。

競合比較:Apple、そして日本ブランド

- vs Apple: Appleが「創造性(Creativity)」を軸に、シームレスなエコシステム(ソフトウェア)で顧客をロックインするのに対し、Dysonは「工学(Engineering)」を軸に、圧倒的な物理的パフォーマンス(ハードウェア)で顧客を魅了する。

- vs 日本ブランド(例:Panasonic Beauty, ReFa): 日本の美容家電は非常に高性能であり、肌理(きめ)の細かさといった「感性」の領域にも強みを持つ。しかし、その価値をグローバル市場で「ラグジュアリー」として一貫したブランドストーリーに昇華させる点において、Dysonに後れを取っている側面がある。Dysonが「科学と美の融合」という明確な差異化軸をグローバルで確立したのに対し、日本ブランドの強みが「国内市場のドメスティックな高機能」に留まっていないかは、再検証が必要だろう。

Dysonはまた、ニューヨーク限定カラーの展開など、「機能のグローバル統一+デザインのローカライズ」というマイクロ・ブランディングも巧みに行う。これにより、グローバルブランドでありながら「この都市だけの特別感」というローカルな文脈を取り込み、競合に対する優位性を確立している。

第7章:日本企業への実務的示唆

Dyson 5th Avenueが示す「科学するラグジュアリー」のモデルは、単なる米国家電市場の特殊事例ではない。それは、デジタル化の波と消費者の感性化に直面するすべての日本企業、特にリテール(小売)、D2C、製造業にとって、極めて重要な実務的示唆を含んでいる。

示唆①:「販売空間」から「情報体験空間」への転換

日本の多くの百貨店、家電量販店、ドラッグストアは、依然として「販売効率」を最優先したレイアウトを採用している。つまり、製品をカテゴリ別に並べ、スペックと価格をPOPで訴求する「モノを売るための空間」だ。

Dysonが示したのは、店舗を「情報を体験化するラボ」として再定義することの重要性である。 顧客が製品に触れ、試し、驚き、撮影する。そのすべての「行動」がデータとして収集されるだけでなく、そのプロセス自体が「ブランドの哲学を理解する」という強力な情報体験になる。 日本企業は、自社の店舗を「製品在庫置き場」から「ブランドストーリーの発信基地」へと転換させる覚悟が必要だ。それは、坪効率(売上/面積)といった短期的なKPIではなく、LTV(顧客生涯価値)やNPS(顧客推奨度)といった長期的なKPIを重視する経営判断が前提となる。

示唆②:「教育された接客」から「学習する接客」への進化

日本企業の「おもてなし」に代表される接客品質は世界最高水準だ。しかし、その多くは「マニュアルに基づいた、ミスのない丁寧な接客(=教育された接客)」に留まっている。

Dysonが実践しているのは、第3章で分析した「AI的強化学習接客(=学習する接客)」である。 スタッフはマニュアル通りの説明をするのではなく、目の前の顧客を「観察」し、「仮説」を立て、「実行」し、その反応から「学習」する。 これを実務に導入するには、人事評価制度の抜本的な見直しが必要となる。単に製品を売った販売件数ではなく、「顧客からどれだけ深い観察知を引き出せたか」「その観察知をチームに共有し、改善に繋げたか」を評価するインセンティブ設計が不可欠である。スタッフを「販売員」ではなく「UXリサーチャー」として再定義する必要がある。

示唆③:「カテゴリの垣根」を越境するUX設計

Dysonは、掃除機メーカーでありながら、美容、空調、照明へと事業領域を拡張している。これは一見、無節操な多角化に見えるが、「不快の解決」というブランドの核となる哲学で一貫している。

日本企業はしばしば、自社の「事業ドメイン(例:我々は化粧品会社だ、我々は家電メーカーだ)」という「カテゴリの垣根」に思考を縛られがちだ。しかし、消費者の生活体験は「生活の質(Quality of Life)の向上」という一つの目的に収束する。 例えば、パナソニックの美容家電(テクノロジー)と、資生堂の化粧品(サイエンス)が、百貨店の同じフロアで連携し、顧客の肌データを共有し、最適なソリューションを「統合UX」として提供する。なぜそれができないのか。

導入への実務的ロードマップ

このDysonモデルを日本企業が導入するためのロードマップを提言したい。

- 短期(〜1年):五感(感情)設計の再構築 まずは既存店舗の照明、音、香り、什器の触感を「ブランド哲学を体現するもの」として見直す。コストをかけずとも、照明の色温度を変え、不要なPOPを撤去するだけでも空間の「情報体験度」は向上する。

- 中期(1〜3年):観察知のデータ化と「学習する接客」の導入 店舗スタッフを「UXリサーチャー」として再教育し、彼らが収集した「非数値データ(顧客の生の声や表情)」を収集・分析する専門部署(データストラテジスト)を設置する。この観察知を商品開発やMD(マーチャンダイジング)にフィードバックするループを構築する。

- 長期(3年〜):ブランド横断・カテゴリ越境の「生活UX」設計 自社の強みを「製品カテゴリ」ではなく「解決できる課題」で再定義し、他業種とも積極的に連携(アライアンス)する。R&D部門と店舗UX部門を組織的に融合させ、「売って終わり」のモデルから完全に脱却する。

第8章:結論(未来予測)—「感性資本主義」の現実解

Dyson 5th Avenueは、単なるハイテクな旗艦店(フラッグシップストア)ではない。 それは、AIが社会の隅々に浸透する時代において、「人間中心の知覚拡張空間」がいかにあるべきかを示す、未来のプロトタイプである。

ここでは、製品がスペックを語らず、体験がブランドの哲学を語る。数値(スペック)ではなく感覚(知覚)が顧客の説得力を持ち、テクノロジーが人間の労働を代替するのではなく、人間の感性を補完し、拡張する。

今後、あらゆるブランド体験は「AIが最適化し、人間が意味づける」フェーズに突入していく。 Dysonの空間は、その未来の姿を先取りしている。 バックエンドではAIが膨大なデータを処理し、合理性を追求する。フロントエンドでは人間が、AIには扱えない「感性」と「美意識」を定義し、顧客との「共感」を生み出す。

この機械の合理と、人間の感情の協働によって生まれるもの。それは、単なる「便利さ(Convenience)」や「安さ(Price)」ではなく、第1章で分析したような「知的な幸福感(Intellectual Well-being)」である。

Dysonがニューヨークで示した「科学するラグジュアリー」とは、テクノロジーがいかにして人間の感性を再発見させ、豊かにできるかという構造そのものを指す。 それは、リテール(小売)という業界を超え、教育、医療、ウェルネスなど、人間の「体験」が価値を生むすべての分野に応用可能なモデルである。

我々が直面しているのは、効率や合理性だけが価値を持つ時代ではない。むしろ、AIが合理性を担保するからこそ、人間固有の「感性」や「美意識」が圧倒的な経済的価値を持つ「感性資本主義」の時代の幕開けなのである。 Dyson 5th Avenueは、その新しい時代の現実解を、静かに、しかし力強く示している。

Dyson Demo Store – Fifth Avenue(ダイソン デモストア フィフスアベニュー)

📍 640 5th Avenue, New York, NY 10019, United States

📞 +1 646-809-0806

🕒 営業時間:月〜土 10:00〜20:00 / 日曜 11:00〜19:00

🚇 最寄駅:Rockefeller Center駅(B/D/F/Mライン)から徒歩2分

🔗 Googleマップで見る: