リード文:EC時代の家電量販店、その現実的な共存のかたち

家電量販店という業態は、Eコマース、特にAmazonの台頭によって、そのビジネスモデルの根本的な見直しを迫られた分野のひとつです。製品の型番で検索すれば瞬時に価格比較ができ、翌日には商品が自宅に届く。この利便性の前で、広大な床面積と多くの従業員を抱える「実店舗」のあり方は、長年にわたり議論されてきました。

アメリカ市場も例外ではありません。多くの競合が姿を消す中、全米に600以上(2025年現在)の店舗網を維持するBest Buyは、EC時代における「実店舗の現実的な役割」を模索し続けています。

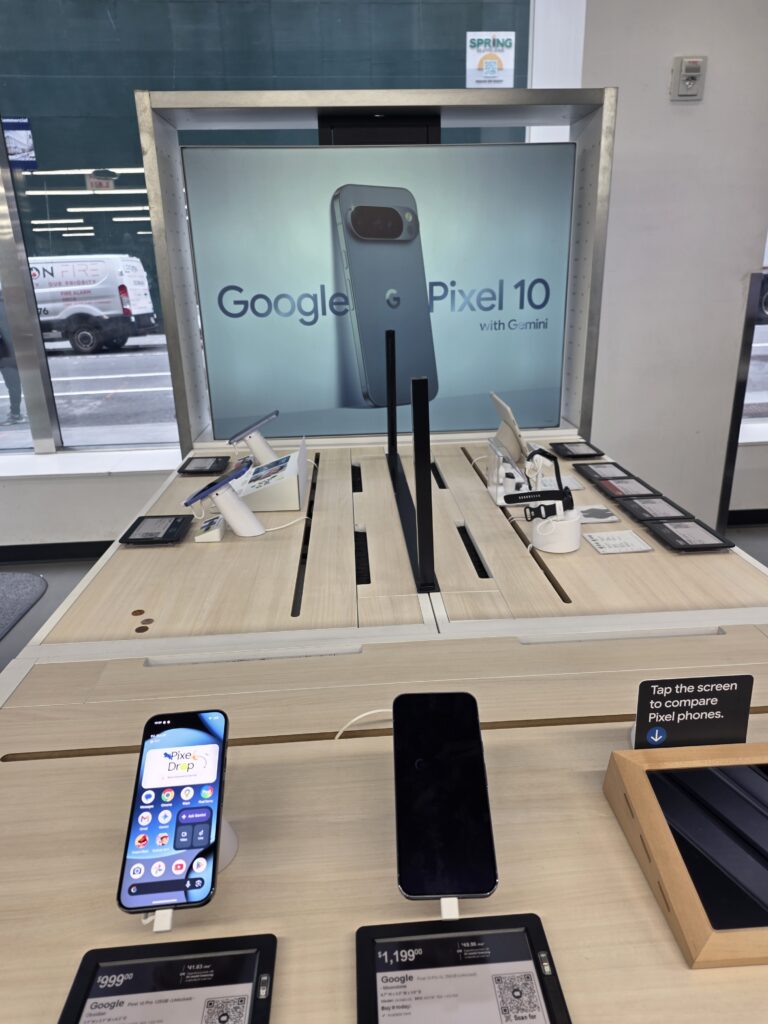

私が訪れたニューヨーク・マンハッタンの店舗は、一部で語られるような華美な「体験型ショールーム」とは異なり、非常に実用的な印象を受けました。そこはテクノロジーの未来を派手に演出する場所というより、「テクノロジーを日々の生活でどう使うか」を顧客が確認するための場所、という側面が強いと感じられます。

展示は整然としており、過度な演出は見られません。しかし、Apple、Google、Microsoftといった主要ブランドの製品が、GoPro、Insta360、Bose、Beats、Motorola、そしてStarlinkといった多様なハードウェアと並列に展示されることで、「現在のアメリカの生活におけるテクノロジーの使われ方」が一覧できる構成になっています。

本稿では、Best Buyを単なる「小売業」としてだけではなく、ECが社会インフラとなった現代における「体験の確認拠点」として分析します。その空間設計、意図的に抑制されたUX、そして人間によるサポート(Geek Squad)とデータ活用が連携するオムニチャネル戦略を通じ、デジタル時代におけるリアル店舗の継続的な役割について考察します。

第1章:現地体験の具体的描写(感情UIの分析)

「普通さ」がもたらす「納得感」というユーザー体験

ニューヨーク中心部のBest Buyの店舗に足を踏み入れた時の第一印象は、率直に言って「驚きのない普通さ」でした。例えばApple Storeが持つ建築的な高揚感や、五感を刺激するような最新の体験型ストアが試みる演出は、ここにはありません。照明は均一に明るく、床は実用的なタイル張りで、BGMも控えめです。

しかし、この「普通さ」こそが、Best BuyのUX戦略を理解する上で重要なポイントであると考察できます。

AppleやGoogleの展示スペースは、各ブランドのガイドラインに沿って整然とまとめられています。最新のPixelやSurfaceシリーズも、特別な什器ではなく、誰もが触れやすい台の上に置かれています。空間全体に流れているのは、「最新技術への興奮」よりも、「生活のための道具を選ぶ」という実用的な空気です。

ゲーミングPCコーナーには、大型のタワーケースが並び、その隣には多種多様なモニターやキーボードが比較検討を待っています。日本で主流のものより一台一台のサイズが大きく、拡張性や冷却性能を重視する北米のハードウェア文化の一端が垣間見えます。

テレビコーナーでは、壁面に80インチを超える大型ディスプレイが並び、アメリカの住空間の広さを前提としたスケール感があります。しかし、そこで流れているのは一般的なデモ映像であり、顧客の足を無理に止めるようなインタラクティブな仕掛けは見当たりません。

なぜ、これほどまでに空間演出は抑制されているのでしょうか。それは、Best Buyが提供しようとしている顧客体験のゴールが、**「興奮(Excitement)」や「感動(Emotion)」といった強い感情ではなく、「理解(Understanding)」と「納得(Confidence)」**という、より静かで実利的な心理状態にあるからだと考えられます。

パーソナライズの不在と「自己選択」の尊重

この店舗体験において、積極的なデジタル・パーソナライズは感じられません。ビーコンが反応してスマートフォンに通知が届くことも、AIカメラが属性を分析してサイネージの表示を変えることも(少なくとも表面的には)ありません。

この「パーソナライズの不在」は、顧客に「自分で選ぶ」という主導権を委ねる設計とも言えます。ECサイトのレコメンデーションは便利な一方で、顧客の選択肢をアルゴリズムの範囲内に留める側面があります。しかしBest Buyの物理空間では、顧客は自らの意志で製品間を歩き回り、PixelとiPhoneの手触りをじっくり比較し、BoseとBeatsのヘッドホンを納得いくまで試聴することができます。

このプロセスを通じて顧客が得る感覚は、ブランドから一方的に「おすすめ」される受動的なものではなく、自ら比較・判断したことによる「自己効力感(Self-Efficacy)」、すなわち「自分で正しく選べた」という感覚に近いでしょう。

セキュリティカメラ、スマートロック、メッシュWi-Fiルーター、さらにはStarlinkの通信キットといった「生活インフラ」や「設定が複雑そうな」カテゴリーが充実しているのも、この戦略を裏付けています。これらは「衝動買い」する商品ではありません。多くの場合、オンラインでスペックを熟知した後、物理的なサイズ感、質感、そして「本当にこれで自宅の問題が解決するか」を最終確認するために来店する「目的買い」の対象です。

Best Buyの空間は、その最後の「迷いの解消」という重要な心理的プロセスを妨害しないよう、過剰な演出というノイズを意図的に排除している。この抑制された空間デザインこそが、顧客の「納得感」というユーザー体験を優先する、高度な戦略的選択であると分析できます。

第2章:UX設計とブランド戦略の狙い

「ショールーミング」との向き合い方と「確認拠点」への転換

Best Buyの現在のUX設計を考える上で、2010年代初頭に同社が直面した「ショールーミング(Showrooming)」問題は避けて通れません。これは、顧客が実店舗で商品を吟味し、店員から説明を受けた上で、その場では購入せず、ECサイト(主にAmazon)で最安値のものを購入するという行動を指します。当時、Best BuyはAmazonの「無料ショールーム」と揶揄され、深刻な経営危機に直面しました。

多くの小売業者がこの流れに防衛的に対応しようとしたのに対し、Best Buyが当時のCEO、ヒューバート・ジョリー氏のもとで下した決断は、この現実を前提として受け入れることでした。

その象徴が「価格マッチング(Price Match Guarantee)」の本格導入です。これは、Amazonを含む主要なオンライン競合他社の価格を提示すれば、その価格で販売するというものです。これにより、顧客がBest Buyの店頭で購入しない最大の理由であった「価格差」という障壁を、実質的に無効化しました。

この戦略転換こそが、現在のBest BuyのUX設計の土台となっています。価格での差別化が難しくなった彼らがリソースを集中させたのは、ECサイトが提供しにくい2つの価値、すなわち「実物を触って確認できる体験」と「専門知識を持つ人間によるサポート(Blue Shirtと呼ばれる店員と、後述するGeek Squad)」でした。

「整理型体験」とBOPISが提供する時間的価値

Best Buyの店舗UXは、一般的にイメージされる「体験型リテール」とは方向性が異なります。ここでは、顧客がオンラインで得た膨大な情報を「整理」し、実物で「検証」する場としての機能が優先されています。

展示はブランドごと、カテゴリーごとに明確に区切られ、導線もシンプルです。顧客は製品を比較しやすく、店内のどの位置からも価格や機能情報を確認できます。電子価格タグには最新のオンライン価格が反映されており、「ネットとリアルの価格差」を気にする必要はほとんどありません。

つまり、Best Buyは顧客の購買プロセスにおいて、「認知」や「興味」の段階を無理に喚起しようとはしていません。その役割はすでにYouTubeのレビュー動画や専門ブログが担っていると、ある意味で割り切っているのです。Best Buyが担うのは、購買行動の最終段階である「比較・検証・確信」のフェーズです。この合理的な導線は、「オンラインで調べたことの最終確認」という現代的なショッピング行動に適しています。

さらに、このUXを支えるのが「BOPIS(Buy Online, Pick-up In Store)」の仕組みです。顧客はオンラインで「価格」と「在庫」を最終確認して決済を済ませ、最短1時間後に最寄りの店舗で商品を受け取ることができます。これは、Amazonの翌日配送よりも早い「今すぐ欲しい」というニーズに応える有力な手段です。

店舗はもはや商品を売る場所であるだけでなく、ECの「配送拠点(フルフィルメントセンター)」としても機能しています。このECとリアルの円滑な連携こそが、Best BuyがEC時代と共存するために再構築した、現実的なブランド戦略の核心と言えるでしょう。

第3章:観察知とデータ活用(AI的構造)

顧客データ活用が支える店舗運営

Best Buyの強みは、店頭での接客(観察知)だけに依存しているわけではありません。その裏側には、強力なデータ活用基盤が存在します。Best Buyは、全取引のかなりの割合(一説には90%以上)を、何らかの顧客ID(My Best Buyメンバーシップ)に紐付けていると公表しています。

これは、日本の多くの小売業が持つポイントカードの比率と比較しても高い水準であり、彼らのビジネスモデルがデータ活用を前提にしていることを示しています。

この統合ID基盤により、Best Buyは顧客の行動をオンラインとオフラインで横断的に把握していると推察されます。

- オンライン行動: どの製品を閲覧し、何を比較し、カートに入れたままになっているか。

- オフライン行動: どの店舗を訪れ、どのカテゴリーの前で立ち止まり、最終的に何を購入したか。

- サポート履歴: Geek Squadに何を相談し、どのようなトラブル履歴があるか。

これら膨大なデータが統合されることで、店舗運営に「強化学習」的なループが生まれる可能性があります。例えば、以下のような推察です。

- 「オンラインで特定のメッシュWi-Fiルーターを繰り返し見ている顧客が、実店舗の同製品の前で悩んでいる」場合、その顧客は価格ではなく「設置の難易度」に不安を抱えている可能性が高い。

- この仮説に基づき、Blue Shirt(店員)はその顧客に対し、「Geek Squadによる設置サポート」を提案するという「最適化された接客」が可能になります。

AIが直接接客しなくても、データによって「次に何をすべきか」がサジェストされる環境が構築されていると考えられます。店員の「勘」や「経験」といった属人的なスキル(観察知)は、このデータ基盤の上で「人間的な補完」として機能することで、より効果を発揮すると言えます。

「Best Buy Ads」:店舗をメディアとして活用するRMN戦略

このデータ基盤の活用例として、Best Buyは近年「Best Buy Ads」というリテールメディアネットワーク(RMN)事業を拡大しています。これは、自社のECサイトやアプリ内に広告枠を提供するだけでなく、実店舗そのものを「広告メディア」としてブランド(メーカー)に販売する戦略です。

例えば、SamsungやMicrosoftといった「エンデミック(関連)ブランド」は、Best Buyが持つ高精度な顧客データ(例:「過去1年以内に高性能PCを購入した顧客」)を活用し、新製品の広告をターゲティング配信できます。

さらに注目すべきは、「テイクオーバーパッケージ」と呼ばれるような取り組みです。これは、ブランドがBest Buyの店舗空間を部分的に「ジャック」できる広告商品です。入口の大型サイネージ、最も目立つ通路(メインアイル)、テレビ売り場の壁面全体などを一定期間独占し、ブランドの世界観を訴求できるというものです。

これにより、Best Buyはブランドから「仕入れマージン」を得るだけの従来の小売業から、店舗という物理空間と、そこに訪れる「質の高い顧客(=テクノロジーに関心が高く購買意欲のある層)」へのアクセス権を、データと共にブランドに販売する「メディアプラットフォーマー」としての側面も持つようになっています。このAI的なデータ活用構造こそが、彼らの収益モデルを多角化させる一つのエンジンとなっているのです。

第4章:SNS/UGCとの連携(共創モデル)

「インスタ映え」しない空間と、実利的なUGC戦略

Best Buyの店舗空間は、いわゆる「インスタ映え」するようには設計されていません。カラフルな壁紙も、凝った照明も、思わず写真を撮りたくなるようなオブジェもありません。この設計思想は、現代のリテール戦略で重視されがちな「SNSでのUGC(ユーザー生成コンテンツ)誘発」とは異なるアプローチに見えます。

しかし、これはUGCを軽視しているのではなく、UGCが発生する「タイミング」と「文脈」を戦略的に選んでいる結果だと考察できます。

Best Buyが期待するUGCは、店舗での「空間体験」に対するものではありません。彼らが重視しているのは、主に以下の2種類のUGCだと考えられます。

- 問題解決への「感謝」:「PCが壊れて困っていたが、Geek Squadに持ち込んだら直った」「複雑なホームシアターの設置をスムーズにやってもらえた」といった、**購入後の「問題解決体験」**に対するUGC。これらはX(旧Twitter)やRedditなどで自然発生的に共有され、「Best Buy=サポートが信頼できる」というブランドイメージを補完します。

- 購入後の「実利」:「#BestBuyHaul(Best Buyでの購入品紹介)」といった、特にブラックフライデーなどのセールで購入した製品を開封し、レビューするYouTube動画やTikTok。これらは実利的な情報共有であり、次の顧客の「比較・検証」フェーズにおいて重要な参照情報となります。

MGC(メディア生成コンテンツ)による信頼の補完

Best Buyは、偶発的なUGCに頼るだけでなく、自社の「Best Buy Studios」というプロダクションチームを通じて、戦略的にコンテンツを生成してもいます。年間3,000本以上のキャンペーンを制作し、Dude Perfectのような著名なインフルエンサー(クリエイター)と提携したMGC(メディア生成コンテンツ)も展開しています。

これは、UGCの「リアルさ」と、MGCの「品質とリーチ」を組み合わせた共創モデルです。インフルエンサーがBest Buyの製品を使って何かを成し遂げる(例:驚異的なトリックショットを撮影する)コンテンツは、単なる製品紹介を超え、「このテクノロジーが生活をどう豊かにするか」というインスピレーションを与える狙いがあります。

このように、Best Buyは「店舗での映え」という短絡的なUGC誘発策に頼るのではなく、①購入後の「感謝」のUGC、②購入検討層向けの「実利」のUGC、そして③インフルエンサーと共創する「インスピレーション」のMGCという、多層的なコンテンツ戦略を実行しています。UGCは、ブランドの「信頼性」と「専門性」を外部から証明するための証拠として機能している側面が強いと言えるでしょう。

第5章:AIと人間の協働モデル

Geek Squad:AIでは代替しにくい「複雑な問題解決」

Best Buyのビジネスモデルを語る上で、店内の一角にカウンターを構える「Geek Squad(ギークスクワッド)」の存在は欠かせません。約2万人とも言われる専門エージェント(技術者)を擁するこのチームは、Best BuyのサービスUXを支える重要な「人間的インターフェース」です。

彼らの役割は、単なる修理受付に留まりません。PC、スマートフォン、スマートホーム機器、白物家電、さらにはEV充電器の設置に至るまで、顧客が家庭で直面する多様な「テクノロジーの問題」に対応します。サポートは24時間365日、オンラインチャット、電話、店舗持ち込み、そして自宅訪問と、複数のチャネルで提供されています。

AIチャットボットやFAQ(よくある質問)が進化し、「既知の(簡単な)問題」の解決は自動化されつつあります。しかし、Geek Squadが担うのは、AIが(現時点では)解決しにくい領域、すなわち「高次の(複雑な)問題解決」です。

例えば、「新しく買ったWi-Fiルーターが、特定の部屋のスマートスピーカーとだけ繋がらない」といった複合的な問題や、「何が原因か分からないが、とにかくPCの調子が悪い」といった顧客の漠然とした心理的な不安。これらに対応するには、専門知識だけでなく、顧客の状況をヒアリングし、共感し、安心させるという、人間的なコミュニケーション能力が求められます。

Human-in-the-loop:効率のAIと、信頼の人間

ここに、Best Buyにおける「AIと人間の協働モデル(Human-in-the-loop UX)」の姿が見えてきます。

- バックエンドのAI/システム: 需要予測、在庫の最適配置、RMN(Best Buy Ads)による広告ターゲティング、BOPISの効率的なオペレーションなど、「効率性」と「拡張性」が求められる領域はAIとシステムが担います。

- フロントエンドの人間: Geek SquadやBlue Shirt(店員)は、AIが提示するデータを活用しつつ、最終的な「信頼」と「心理的安心」の構築を担います。

Best Buyは、Geek Squadのサービスを都度払いだけでなく、「My Best Buy Total」といったサブスクリプションモデルとしても提供しています。これは、「モノ(製品)」の販売から、「コト(安心・サポート)」の継続的な提供へとビジネスモデルをシフトさせるための一つの武器となっています。

AI時代において「人間が介在する価値」とは何か。それは、複雑な問題を解きほぐし、テクノロジーに対する顧客の不安を取り除き、最終的な「納得感」と「安心感」を提供することです。Geek Squadは、まさにその価値を提供しようとしており、ECサイトが容易には模倣しにくい、Best Buyの重要な差別化要因となっていると考察できます。

第6章:グローバルトレンドと競合比較

Amazon、Apple、B&Hとの現実的なポジショニング

Best Buyの立ち位置を理解するために、他の主要な競合と比較してみましょう。

- Amazon(ECの巨人): 「無限に近い品揃え」と「価格」、そして「(翌日配送の)利便性」を強みとします。一方で、「実物確認の欠如」と「専門的な対面サポートの不在」が弱点として残ります。

- Apple Store(ブランド体験の象徴): 洗練されたブランド体験と、自社製品に特化した手厚いサポート(Genius Bar)を提供します。しかし、「ブランド横断的な比較」は不可能であり、世界観は閉じられています。

- B&H Photo Video(専門店の雄): ニューヨークを拠点とする、カメラやプロ用機材の強力な専門店。Geek Squadを凌駕するほどの専門知識を持つ店員が揃うと言われます。しかし、店舗網は限定的であり、家電全般の利便性ではBest Buyに劣ります。

Best Buyは、これらすべての競合の「中間」に位置する、巧みなポジショニングを取っています。

- Amazonに対しては、「実物確認」と「人間による専門サポート(Geek Squad)」で対抗します。

- Apple Storeに対しては、「ブランド横断的な比較検討」(AppleもSamsungもGoogleも試せる)という「中立性」を提供します。

- B&Hに対しては、「全米規模の店舗網」と「BOPISによる利便性」で幅広い層にアピールします。

Z世代の「タイパ」と「失敗回避」ニーズへの対応

また、Z世代など若年層の消費行動トレンドとも一定の親和性が見られます。彼らは「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視すると同時に、「購入の失敗」を避けたいというニーズも強いと言われています。

この一見矛盾するニーズに対し、Best BuyのUXは一つの解を提供しています。

- タイパの追求: YouTubeやTikTokで製品レビューを徹底的に調べ上げ(情報収集の効率化)、購入する製品の目星は既につけている。

- 失敗の回避: しかし、最後の最後で「本当にこれで良いか」という不安が残る。特に高額な製品であればあるほど、その不安は大きくなります。

- Best Buyの役割: その「最後の不安」を解消するために店舗を訪れる。実物を触り、店員に念押しの質問をし、「オンラインで見た通りだ」と納得する。そして、BOPISで決済済みの商品をピックアップし、最短時間で店舗を後にする。

かつて日米の家電文化には差がありましたが、スマートフォン、PC、カメラ、イヤホンといった主要カテゴリはグローバル化が進んでいます。その中で、Best Buyの店舗には「アメリカの生活半径」に根差した製品群(大型テレビ、DIY的なセキュリティ機器、Starlink)と、Z世代の合理的な消費行動、その両方を受け止める「確認ハブ」としての機能が残っていると言えるでしょう。

第7章:日本企業への実務的示唆

Best BuyがAmazonの脅威と共存し、独自のポジションを確立しようとしているモデルは、同様にEC化の波に直面する日本の小売業(特に家電量販店、百貨店、D2Cブランド)にとって、いくつかの実務的なヒントを与えてくれます。

1. 「ショールーミング」から「店舗のメディア化」へ

日本の家電量販店も、長らくEC(https://www.google.com/search?q=%E7%89%B9%E3%81%AB%E3%83%A8%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%B7.comやAmazon)との価格競争とショールーミングに直面してきました。Best Buyが「Best Buy Ads」で示した道は、店舗を「商品を売る場所」から「ブランドが顧客と出会うメディア空間」として再定義し、収益源を多様化することです。

- 短期ロードマップ: 店頭のデジタルサイネージや最も目立つ棚(エンドキャップ)を、単なる販促スペースではなく、「広告枠」としてメーカーに販売するリテールメディア事業を本格化させる。

- 中長期ロードマップ: Best Buyの「テイクオーバーパッケージ」のように、ブランドが店舗空間を一定期間ジャックし、世界観を自由に表現できる(例:ソニーが1フロアをジャックし、ゲームからカメラ、音楽までを体験させる)プレミアムな広告商品を開発する。百貨店の「ポップアップストア」の概念を、家電量販店のスケールで展開するイメージです。

2. 「販売員」から「問題解決エージェント」へのリソース配分

日本の販売員は商品知識が豊富ですが、その役割は「販売」に重点が置かれがちです。Best BuyのGeek Squadモデルは、人材リソースの一部を「購入後の問題解決」に明確にシフトさせることの重要性を示しています。

- 短期ロードマップ: 店舗のサポートカウンターの機能を強化し、PCやスマホの設定だけでなく、スマートホーム機器やネットワーク全体の「家庭内トラブル」に対応できる専門チーム(例:「ヨドバシ・サポートデスク」「ビック・コンシェルジュ」など)を育成・配置する。

- 中長期ロードマップ: このサポート体制をサブスクリプションサービス化する。製品の延長保証だけでなく、「家庭内のあらゆるデジタル機器に関する相談窓口」としてパッケージ化し、継続的な収益源(リカーリングレベニュー)を構築することを目指す。これは、モノ売り中心からの脱却の一歩となります。

3. 「ポイントカード」から「統合ID」へのデータ基盤の整備

日本企業はポイントカードの普及率は高いものの、そのデータは「販売履歴(POSデータ)」に留まっているケースも少なくありません。Best Buyが高いID紐付け率を維持した上で、EC閲覧履歴やサポート履歴まで統合しようとしている点が重要です。

- 実務的提言: ポイントカード、自社EC、アプリ、サポート窓口(電話・チャット)の顧客DBを可能な限り統合する。これにより、「ECでA製品を3回見たが、店舗でB製品を買った」「C製品を購入後、サポートに2回電話している」といった、顧客の解像度の高いインサイトを獲得する。

- 導入課題: 縦割り組織の壁を超え、データ基盤を統合するための全社的なDX投資が必要となります。しかし、これが実現して初めて、前述の「リテールメディア事業」や「高度な接客」の精度が高まります。D2Cブランドにとっても、オフラインのポップアップストアで得た顧客データを、オンラインのCRMにシームレスに統合する仕組みが不可欠です。

第8章:結論(未来予測)

「体験」から「信頼」へ — EC時代のリアル店舗が担う役割

今回、ニューヨークのBest Buyを分析して見えてきたのは、「特別な体験」を演出することよりも、「現実的な納得感」を地道に積み重ねることの重要性です。ECとAIが情報収集と価格比較を効率化する現代において、人々が最後にリアル店舗に求めるものの一つは、熱狂や感動だけではありません。それは、「自分の選択は正しいか」という迷いを解消してくれる「確証」であり、購入後に発生するかもしれないトラブルに対応してくれる「信頼」です。

Best Buyは、派手な演出やデジタルショーケースといった表面的な「体験」に大きく投資するのではなく、日常生活におけるテクノロジーとの距離感を整える「確認の場」として、またGeek Squadという「人間の専門家」が常駐する「問題解決の拠点」として、その存在価値を再定義しようとしています。

展示は普通で、接客は控えめで、価格はオンラインと連動している。しかし、その**“実用的な普通さ”こそが、顧客の不安を減らし、納得感を高めるUXデザイン**として機能しているのかもしれません。

今後、リアル店舗の役割は二極化していくと考察されます。ひとつは、Apple Storeや一部のブランド旗艦店のような、強いブランド愛を醸成する「劇場型(シアター)空間」。そしてもうひとつが、Best Buyが目指すような、データと専門家によって顧客の多様な問題を解決する「信頼のハブ(トラスト・ハブ)」です。

AIがECをさらに便利に、効率的にすればするほど、人間は「AIでは解決しにくい複雑な問題」や「AIだけでは得られない心理的な安心」を求めて、後者の「信頼のハブ」を訪れるようになる。Best BuyがGeek Squad(人間)とデータ活用(AI/システム)の両輪で築こうとしているこのビジネスモデルは、EC時代を生き抜くための、最も現実的かつ有力な「適応策」のひとつであると結論付けられます。

今回分析した店舗

Best Buy (5th Ave, New York)

- 住所: 531 5th Ave, New York, NY 10017 アメリカ合衆国

- Google マップ: 地図で表示

- 概要: ニューヨーク市マンハッタンの5番街に位置する店舗。周辺はオフィス街や観光地でもあるため、多様な顧客層が訪れる。本稿で分析したような、ECと連携したBOPIS(店舗受取)のカウンターや、Geek Squadのサポートデスクが設置されている、Best Buyの標準的な大型店舗の一つ。